Kemiskinan dan tambang terdengar seperti dua hal yang bertentangan. Bila dikelola dengan baik, sektor ekstraktif akan sangat lukratif, terbukti dengan kenyataan perusahaan-perusahaan yang memiliki laba terbesar di Indonesia merupakan bisnis tambang atau migas.

Sayangnya, kemiskinan dan tambang acap hadir bersamaan. Seiring pemerintahan Joko Widodo mulai getol mengampanyekan kesuksesan kebijakan hilirisasi, perhatian publik terhadap sektor pertambangan semakin tinggi. Laporan-laporan yang muncul dari lokasi-lokasi sentra hilirisasi merespons perhatian publik ini justru mengontradiksi angka pertumbuhan fantastis dari provinsi-provinsi ini. Persentase penduduk miskin di tiga provinsi utama hilirisasi nikel justru meningkat antara 2022-2023 (Kompas, 2023a). Presiden Joko Widodo sendiri tidak menolak temuan ini (Kompas, 2023b).

Tren serupa dapat kita temukan pada empat kabupaten kaya tambang, Aceh Barat, Lebong, Bojonegoro, dan Sumbawa Barat yang menjadi wilayah kerja PATTIRO. Tambang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian di keempat daerah ini, dan beberapa dari antaranya bahkan bergantung pada tambang. Di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023, ambil saja, sumbangan sektor ekstraktif migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 49 persen. Di Kabupaten Sumbawa Barat, angkanya secara dramatis mencapai 82 persen. Di Aceh Barat dan Lebong kontribusi pertambangan dan migas lebih kecil, yakni 25 persen dan 4 persen tapi tetap cukup berarti. Namun, persentase penduduk miskin di keempat daerah ini lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen, sementara rata-rata penduduk miskin di keempat daerah ini mencapai 13,53 persen.

Ketimpangan ini mengingatkan kita dengan fenomena kutukan sumber daya alam yang terjadi di banyak tempat, khususnya negara-negara berkembang. Para ekonom mengidentifikasi bahwa keberlimpahan sumber daya alam di tempat-tempat ini cenderung berbanding terbalik dengan kesejahteraan penduduk (Karabegović, 2009; Harmela & Gregow, 2011). Meskipun Indonesia dikatakan tidak mengalami kutukan sumber daya alam secara nasional (Rosser, 2004), situasinya berbeda di tingkat daerah.

Analisis Rahma dkk. (2021) menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas antara ketergantungan pada sumber daya alam dengan mandeknya pembangunan berkelanjutan di 33 provinsi. Rahma dkk. menilai pembangunan berkelanjutan di daerah dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan pendapatan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sementara ketergantungan daerah terhadap SDA dari penerimaan dari SDA per kapita dan PDB SDA per kapita. Rahma dkk. mengukur keterkaitan di antara dua variabel ini. Hasilnya, provinsi-provinsi yang bergantung pada SDA seperti Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau dan Aceh cenderung memiliki tingkat pembangunan berkelanjutan yang rendah.

Dinikmati di Luar Daerah Penghasil

Telaah Rahma dkk. menarik karena melengkapi analisis ekonomi yang menjelaskan kutukan sumber daya alam tidak terjadi di Indonesia secara nasional. Bila pertumbuhan yang bermakna tetap terjadi di tingkat nasional berkat sektor ekstraktif, gambaran yang disajikan Rahma dkk. memberitahu kepada kita bahwa hasil tambang lebih dinikmati di luar ketimbang di dalam daerah penghasilnya itu sendiri. Untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi, kita dapat melihat pertama-tama besarnya jumlah pekerja dari luar daerah di sektor pertambangan.

Kita tentu tidak mempunyai data profil pekerja tambang yang sama lengkapnya. Tapi, bila kita cermati persentase penduduk miskin di provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, angka terendah persentase penduduk miskin selalu ada di kota-kota. Kabupaten-kabupaten sentra tambang seperti empat kabupaten yang sudah disebutkan memiliki persentase penduduk miskin yang tak terpaut jauh dengan kabupaten lain.

Pada 2023, Bojonegoro memiliki persentase penduduk miskin 12,21 persen. Angka ini tak jauh bila dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang ada di angka 11,76 persen. Tapi, sesegera kita bandingkan dengan kota-kota di Jawa Timur yang rata-rata penduduk miskinnya hanya 5,69 persen, ketimpangannya langsung mencolok. Pada tahun yang sama, Sumbawa Barat memiliki persentase penduduk miskin 12,95 persen, relatif lebih baik dibanding angka rata-rata seluruh kabupaten NTB di 15,23 persen. Namun, angka ini timpang dibandingkan persentase kemiskinan di kota-kota NTB yang rata-rata 8,64 persen.

Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa terjadi penumpukan kekayaan di wilayah perkotaan. Selagi pekerja dengan pendidikan formal maupun pengalaman kerja spesifik yang dibutuhkan tambang bermukim di kota, warga lokal hanya dapat bekerja sebagai buruh kasar atau di sektor penyokong seperti rumah makan, bengkel, penyedia kosan, atau jasa cuci baju (Robinson, 1986). Di sisi lain, inflasi yang tinggi terjadi di daerah-daerah tambang. Inflasi menyebabkan harga-harga meningkat dan dengan sendirinya jumlah penduduk miskin bertambah. Keberadaan tambang juga menyebabkan pencemaran, degradasi ekosistem serta, tak jarang, perampasan lahan. Artinya, ia berpotensi menghilangkan sumber-sumber penghidupan tradisional lokal.

Situasi ini menegaskan kepada kita diperlukannya kebijakan yang pro-pemerataan dalam kaitannya dengan pembagian hasil SDA. Kabupaten-kabupaten wilayah kerja PATTIRO memiliki SDA tambang berlimpah. Meskipun belum banyak dieksplorasi sebagaimana di kabupaten-kabupaten lainnya, Kabupaten Aceh Barat memiliki simpanan bijih besi, emas, batu barat, pasir zirkon, dan galena. Daerahnya yang dilewati Pegunungan Bukit Barisan merupakan wilayah mineralisasi yang kaya. Kabupaten Lebong memiliki potensi pertambangan emas, batubara, dan tembaga.

Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki Tambang Batu Hijau, tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia. Prospek konsesi tembaga dan emasnya masih bisa dieksplorasi lebih jauh lagi. Lantas, Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Bila dikelola dengan tepat, masyarakat lingkar tambang di kabupaten-kabupaten ini semestinya dapat hidup dengan sejahtera.

Butuh Optimalisasi DBH dan Alokasi ADD yang Lebih Progresif

Bila kita periksa, filosofi pemerataan sebetulnya sudah mengilhami kebijakan-kebijakan yang ada terkait pembagian hasil tambang. Daerah penghasil SDA mendapatkan transfer keuangan dari pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH). DBH SDA pertambangan mineral dan batubara berasal dari 80 persen iuran tetap dan iuran produksi, sementara DBH SDA Minyak Bumi berasal dari 15,5 persen penerimaan negara SDA pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota bersangkutan dan untuk provinsi, 15,5 persen penerimaan negara SDA pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi bersangkutan.

Pada sejumlah kasus, kontribusi DBH SDA cukup besar sampai-sampai menyumbang antara 40-60 persen APBD. Di Bojonegoro, realisasi DBH SDA Migas dari 2017-2023 hampir selalu berada di atas 40 persen. Pada 2020, kontribusinya hanya mencapai 26,9 persen tapi kita tahu bahwa pada tahun tersebut harga minyak bumi anjlok karena wabah Covid-19. Di Sumbawa Barat, dana transfer dari DBH Pajak dan SDA menyumbang 85 persen dari total pendapatan daerah. Namun, masih tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah ini mengisyaratkan dibutuhkannya optimalisasi yang lebih progresif dari DBH SDA agar dapat diterima langsung sentra-sentra tambang itu sendiri. Sementara itu, perbandingan kontribusi DBH SDA pada tahun 2023 terhadap APBD Lebong mencapai 3 persen dan di Aceh Barat mencapai 7 persen.

Kebijakan insentif fiskal langsung ke desa menunjukkan efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan. Kebijakan Dana Desa, sebut saja, menjadi contohnya (Bukhari, 2021; Sigit & Kosasih, 2020; Sari & Abdullah, 2017). Di desa, kebijakan ini acap diterjemahkan menjadi pembangunan fasilitas-fasilitas fisik. Meski orientasi pada fasilitas fisik ini acap dikritik, kenyataannya ia menyerap tenaga kerja di tingkat desa. Dalam banyak kasus, ia juga dimanfaatkan warga untuk membangun jalan tani, memudahkan warga untuk memanfaatkan atau membuka lahan pertanian.

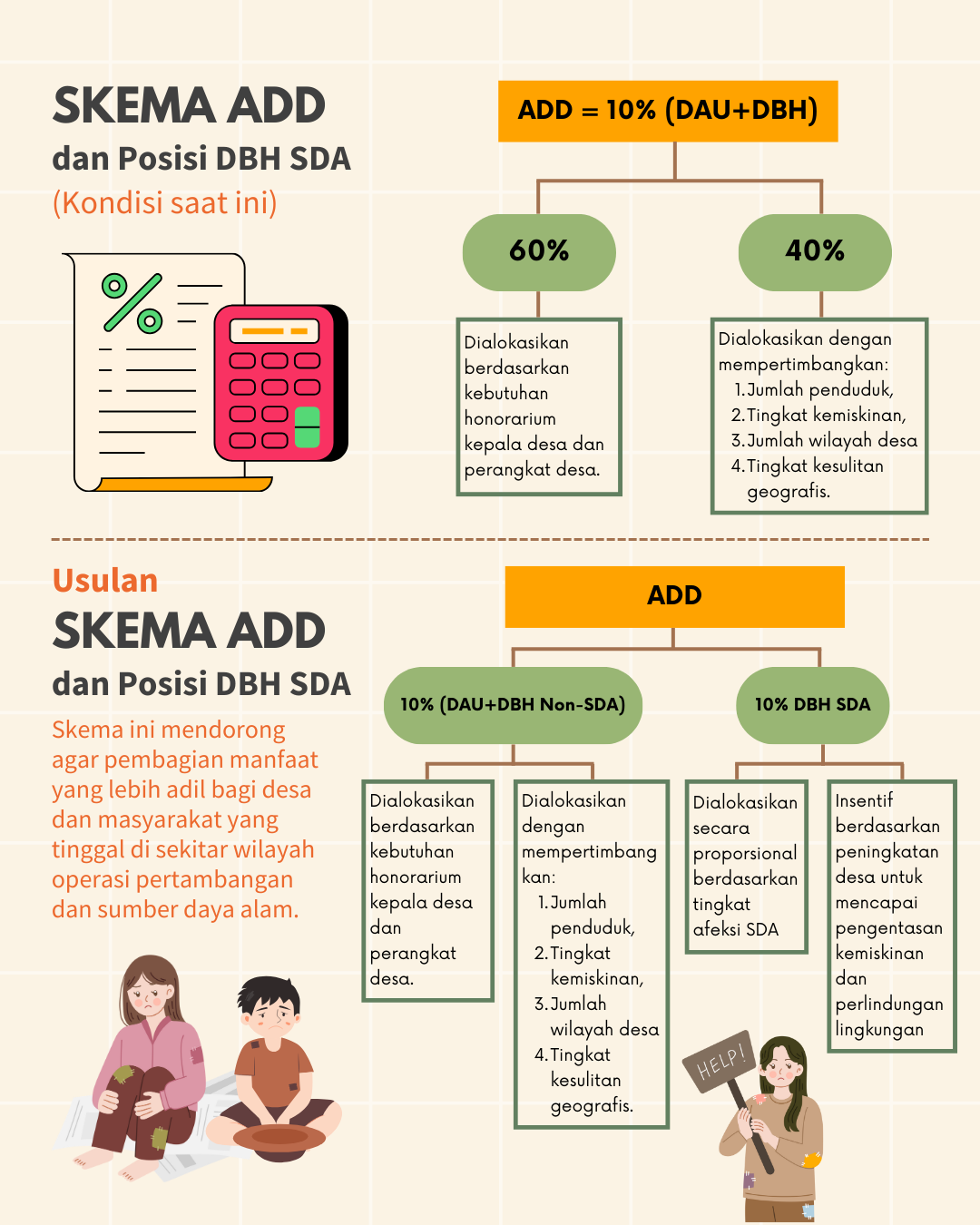

Saat ini, UU Desa Tahun 2014 sudah mengamanatkan alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima. Di banyak daerah, peraturan daerah menetapkan bahwa alokasi 10 persen ini diprioritaskan untuk penghasilan tetap atau untuk menjadi gaji perangkat desa. Kendati begitu, angka 10 persen sebetulnya merupakan alokasi “paling sedikit”. Dengan demikian, meski saat ini ADD masih terbatas dan pada kebanyakan kasus habis untuk penggajian perangkat desa, daerah masih memiliki fleksibilitas untuk menyusun skema ADD yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Selain itu, besarnya sumbangan DBH SDA untuk belanja maupun penerimaan daerah menunjukkan bahwa ada ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memperbesar ADD.

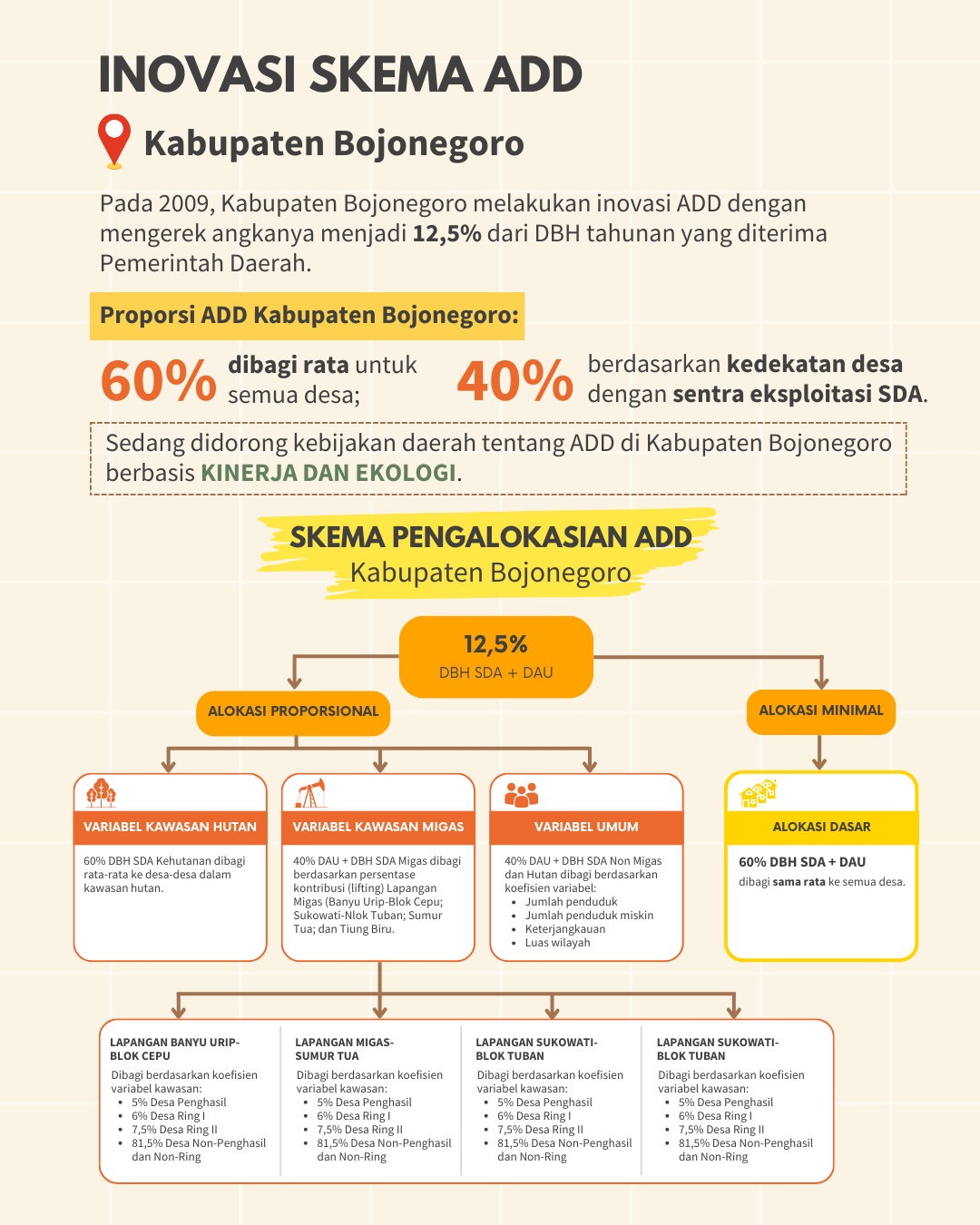

Pada 2009, Bojonegoro melakukan inovasi ADD dengan mengerek angkanya menjadi 12,5 persen dari DBH tahunan yang diterima Pemda. Dari seluruh ADD, 60 persen dibagi rata di semua desa dan 40 persen berdasarkan kedekatan desa dengan sentra eksploitasi SDA. Pada tahun 2023, pagu ADD Desa Mojodelik yang menjadi desa penghasil SDA mencapai angka Rp2,85 miliar, terbesar di Kabupaten Bojonegoro, sementara Desa Gayam yang menjadi desa ring 1 kawasan migas memiliki pagu ADD sebesar Rp2,92 miliar, terbesar kedua di kabupaten.

Apa yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro ini perlu diapresiasi. Permasalahan kemiskinan melekat pada Kabupaten Bojonegoro sejak lama, tak lepas dari faktor-faktor seperti banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun sistem irigasi yang buruk, dan birokrasi yang korup. Dengan demikian, meski Kabupaten Bojonegoro masih belum mencapai tingkat persentase penduduk miskin yang diharapkan, perjalanan kabupaten ini menanggulangi kemiskinan merupakan sebuah proses dan butuh didukung. Perkembangan angka kemiskinan dari 2004-2022 juga menunjukkan penurunan yang dramatis.

Saat ini, di kabupaten-kabupaten lain wilayah kerja PATTIRO pun sedang didorong kebijakan pendanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih inovatif, baik dengan mendorong perumusan ulang ADD maupun dengan mewujudkan komunikasi yang lebih baik antara perusahaan, pemerintah, dan warga lingkar tambang. Di Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi sedang bekerja sama dalam menyusun reformulasi ADD dari DBH SDA dengan memasukkan indikator kinerja penurunan angka kemiskinan.

Di Lebong, ADD masih belum bisa didorong untuk dialokasikan bagi desa penghasil tambang karena kemampuan fiskal pemkab yang rendah, demikian juga dengan di Aceh Barat. Tapi, di Aceh Barat, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) kini memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat lingkar tambang dan program CSR Makin Mesra. Unsur perguruan tinggi dilibatkan untuk mengawal program CSR dan membantu mengidentifikasi penghidupan masyarakat.

Selagi inisiatif dari daerah semacam ini amat penting, pada saat yang sama dibutuhkan juga kebijakan di tingkat nasional untuk mengakselerasi pendapatan DBH SDA. Pemerintah pusat perlu menyadari bahwa kemiskinan di kantong tambang bukan cuma persoalan biasa melainkan juga ironi. Publik akan bertanya-tanya mengapa pemerintah terus-menerus mengangkat sektor ekstraktif selagi daerah yang menjadi penghasilnya jauh dari sejahtera. Publik akan dengan mudah mengingatnya sebagai fenomena tikus mati di lumbung padi.

Dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan ekstraktif akan sangat ditentukan oleh sejauh apa pemerintah bisa menyejahterakan daerah penghasil, bukan cuma mereka yang ada di sentra-sentra ekonomi perkotaan. Keberpihakan pemerintah perlu ditunjukkan dengan bukti nyata yakni keberpihakan fiskal.